У подножья памятника Чепеги расположена табличка «Город Чебаклей по переписи 1793-1795 годов». Куда делся этот город, если существовал? И откуда появилась вообще информация о таком городе?

В 2006 году администрацией Краснодарского края была издана «Первая перепись казаков-переселенцев на Кубань в конце XVIII века». Датирована она 21 марта 1794 года. В этой переписи и был указан город Чебеклей. Часть ейских историков и ухватилось за эту запись. Вот только запись «город Чебаклей» может на самом деле оказаться городище Чебаклей. Никто из этих историков не видел оригинал переписи, а ссылается на издание 2006 года.

Итак, перепись была в 1793-1795 годах.

Обратимся к истории.

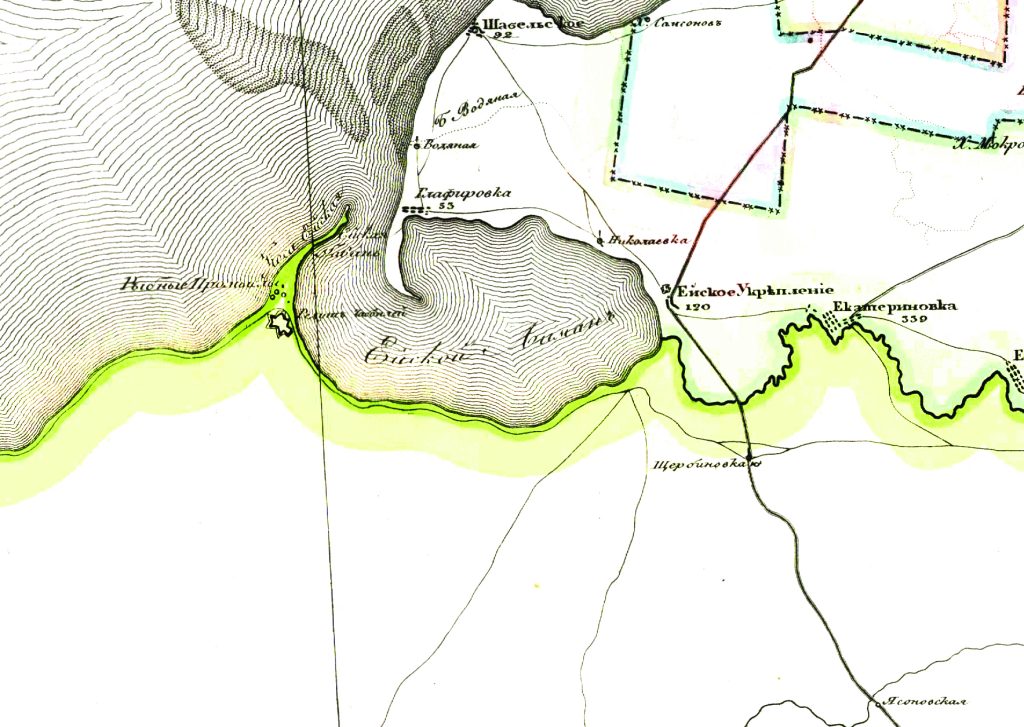

В 1777-1779 годах в 22 верстах от Ейского Укрепления, в урочище Чебаклея, у основания Ейской косы, по распоряжению генерал-фельдмаршала П. А. Румянцева и под руководством генерал-майора Бринка, ногайцы едичкульской орды начали возводить крепость, как возможное место размещения автономного ханства, во главе с прорусски-настроенным калгой Шагин-Гиреем, на случай его отстранения от власти.

На схеме крепости в левом верхнем углу находится надпись:

«План и профили строящейся вновь крепости его светлости крымского хана Шагин-Гирея у Азовского моря при урочище Чебаклея в расстоянии от устья Ея в тридцать верст».

Но крепость для Шагин-Гирея начали строить не на пустом месте. Ейский священник Максим Прозоровский в 1867 году писал:

Остатки крепостных валов и насыпей, в особенности в приморской части города, равно как и живое предание в народе дают право предполагать, что на месте поселения города была когда-то татарская крепость. Это имеет и дозу исторической вероятности: известно, когда генуэзцы, обладатели города Азова были вытеснены (1392 г.) Тимуром-Монгольским завоевателем, а сей последний, вследствии династических неурядиц, возвратился в свою Монголию, бросив на произвол судьбы большую часть своего войска, то последнее, разделившись на несколько отдельных групп, стало селиться по берегу моря – вниз реки Кубани, основав несколько поселений и крепостей. Признав над собою власть Турции (1471 г.), это войско является известным под именем Кубанских татар и опасным для южных пределов России. (ист.Рос.Устрял. ч.4, 19с).

Есть еще одна теория появления на месте Ейска крепости. Об этом написал ейский историк Владимир Самсонов в газете «Ейская правда»:

Спасаясь от крепостнической эксплуатации, которая была «почти такая же жестокая, как при рабстве», крепостные крестьяне бегут на Ейский полуостров. Всю Ейску косу покрывают их камышовые шалаши. Беглых русских крестьян татары называли «Иванами» (Яйло). «Иваны», объединившись с самовольно ушедшими с Сечи запорожцами, избирали себе полковника, старшин и атаманов, занимались рыбной ловлей, звериной охотой, а наряду с этим «шарапкала» по берегам, т.е. грабили татарские и черкесские поселения. Против Ейской вольницы крымские ханы построили над Ейским обрывом большую земляную крепость с каменной цитаделью (в старину: внутренняя городская крепость), вооруженную пушками. На наиболее возвышенных местах волнистой Ейской степи были насыпаны сторожевые курганы, на которых дежурили конные татары, готовые по первой тревоге зажечь заранее приготовленные костры, чтобы известить гарнизон крепости о движении «Иванов».

Вероятней всего, на месте нынешнего Ейска оставались развалины или поселения Бальзимахи, или этой татарской крепости. Дело в том, что местность у основания Ейской косы в XVIII веке стали называть урочище Чебаклея, а на некоторых картах — Редут Чебаклея. Словарь дает следующее понятие урочища:

— урочищем может стать любая часть местности, отличная от остальных участков окружающей местности. Например, это может быть лесной массив среди поля, болото или нечто подобное, а также участок местности, являющийся естественной границей между чем-либо. Таким образом, урочищем иногда называют и отдельно стоящие небольшие населённые пункты, поскольку они выделяются на окружающей местности. В настоящее время термин урочище иногда используют для обозначения заброшенных населённых пунктов.

Слово «редут» имеет следующее значение — военное сооружение, земляное укрепление сомкнутого вида (квадратное или многоугольное) с валом и рвом, предназначенное для круговой обороны.

Ниже я приведу ведомость, для того, чтобы понять, что собой представляла крепость у Ейской косы, приведу передаточную ведомость, в которой описывается, что именно было в крепости:

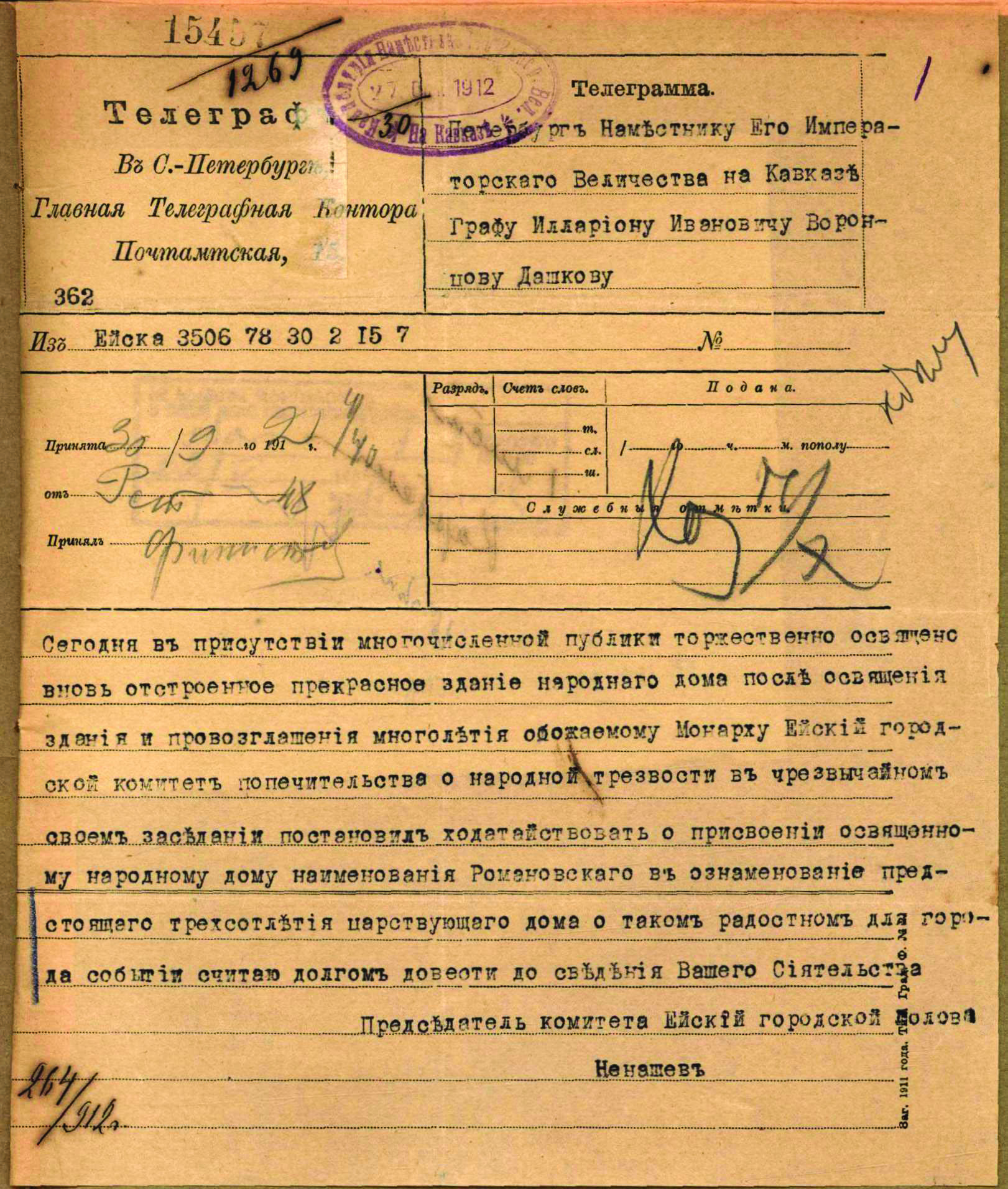

«ВЕДОМОСТЬ

какое точно и какой прочности состоящее на Чебакле и Ейской косе казенное строение значить:

1-е Дом на Чебакле состроен срубом из бревен с углом длиною двенадцать с половиною штандартный сажень, шириною шесть сажень. Около его покоем шестнадцать углов, пятнадцать обитых досками, один при нужнике не обит, крыльца два круглые щелеватою дощатою одеты на столбах, одно на четыре, а другое на два почти упало и подперто столбами… и крыт тот дом щелеванною досчатою. В нем покоев нижних двенадцать… в од ном зале совсем выгнили и упали, а в другую стена почти упала и подперта внутре полубрусками. Отчасти и стены снаружи погнили. Печей не имеется. Окон тридцать восемь при них затворов шестнадцать… Внутри тех покоев лестничный сход. Наштиль рендуках досчатых, а к нему приделана лесница на верхние две галерейные покои… В крыше глухой два окна без затворов и стены выгнуты. С тех покоях приделаны такового же лесу нужники два стены потолки и пол дощатые в яму почти одним углом один пал едва держаться покрыт таковой ж крышею.

2-е При нем особая кухня с комнаткою и маленькою перегородкою и сеня длинною пятя сажень, а шириною три…

3-е Землянка от онных особо длинною семь а шириною три искадратный сажень…

4-е На Ейской косе дом из соснового лесу в длину 3-х с половиною, а шириною двух с полтиною искадратный сажень. В нем окошек с затворами четыре…

5-е К нему пристроен амбар из сосновых досок…

6-е Особо состроенный Амбар таковой же сосновый досок длиною около семя искадратный сажень и одного аршина, шириною трех сажень двух аршин…

Принято мною казенное строение от прапорщика Михаила армии капитаном Федором Бурсаком.

Мне могут возразить, что после переселения сюда казаков и был основан город Чебаклея.

Во-первых, нигде кроме переписи больше город Чебаклея не упоминается.

Во-вторых, я приведу рапорт Фалькенгаген, изучавшего место под будущий город в 1847 году:

«Ейская коса с прибрежье к ней прилегающим, показанным на плане, омываема водами Азовского моря и Ейского Лимана.

Прибрежные возвышения, прилегающие к Ейской косе, заняты так называемыми Ейскими хуторами, коих числом 21 (офицерских 6 и казачьих 15). Эти возвышения склоняются к Ейскому Лиману довольно круто, а к морю обрывисто. Колодцев при хуторах имеется 12, но они могут быть устроены на каждом низменном месте. Вода изобильна и хороша, добывается на глубине не более 3-х сажень и не уступает добротою Таманскому фонтану. Значительно древнее земляные насыпи, расположенные на этих возвышениях, именуемых туземцами Татарским городищем и следы бывших некогда фонтанов, доказывают прежнее многолюдное этого места население.

Вот Вам и ответ: Татарское городище или городище Чебаклея. А города такого никогда не было на ейской земле.

Александр Дорошенко, директор Ейского районного краеведческого музея, член РГО.