Нет сомнений, что роль музеев в жизни общества велика. Эти культурные организации занимаются не просто коллекционированием предметов. Музей представляет ценности, исчезающие в обществе, и может привлечь внимание к тем постоянным общечеловеческим ценностям, которым угрожает современный прогресс. Он выделяет среди других эти ценности, подчеркивая их значение как наследие для поддерживания преемственности культуры.

Ейскому районному краеведческому музею ст. Ясенской есть чем удивить своих посетителей: экспозиции «Из далекого прошлого», «Казачий быт», «Животный мир степей и плавней», «Подводный мир морей и океанов» никого еще не оставили равнодушными.

«Восхищены любовью, с которой созданы экспозиции музея. Спасибо людям, занимающимся таким нужным для памяти делом. Музей просто шикарный, получили большое удовольствие». Такие отзывы оставляют наши гости. В самом начале экскурсии многие посетители часто и не подозревают, что у нас в музее они получат столько положительных эмоций и узнают много интересного и познавательного о нашем чудесном регионе с его богатым прошлым и удивительно красивой природой.

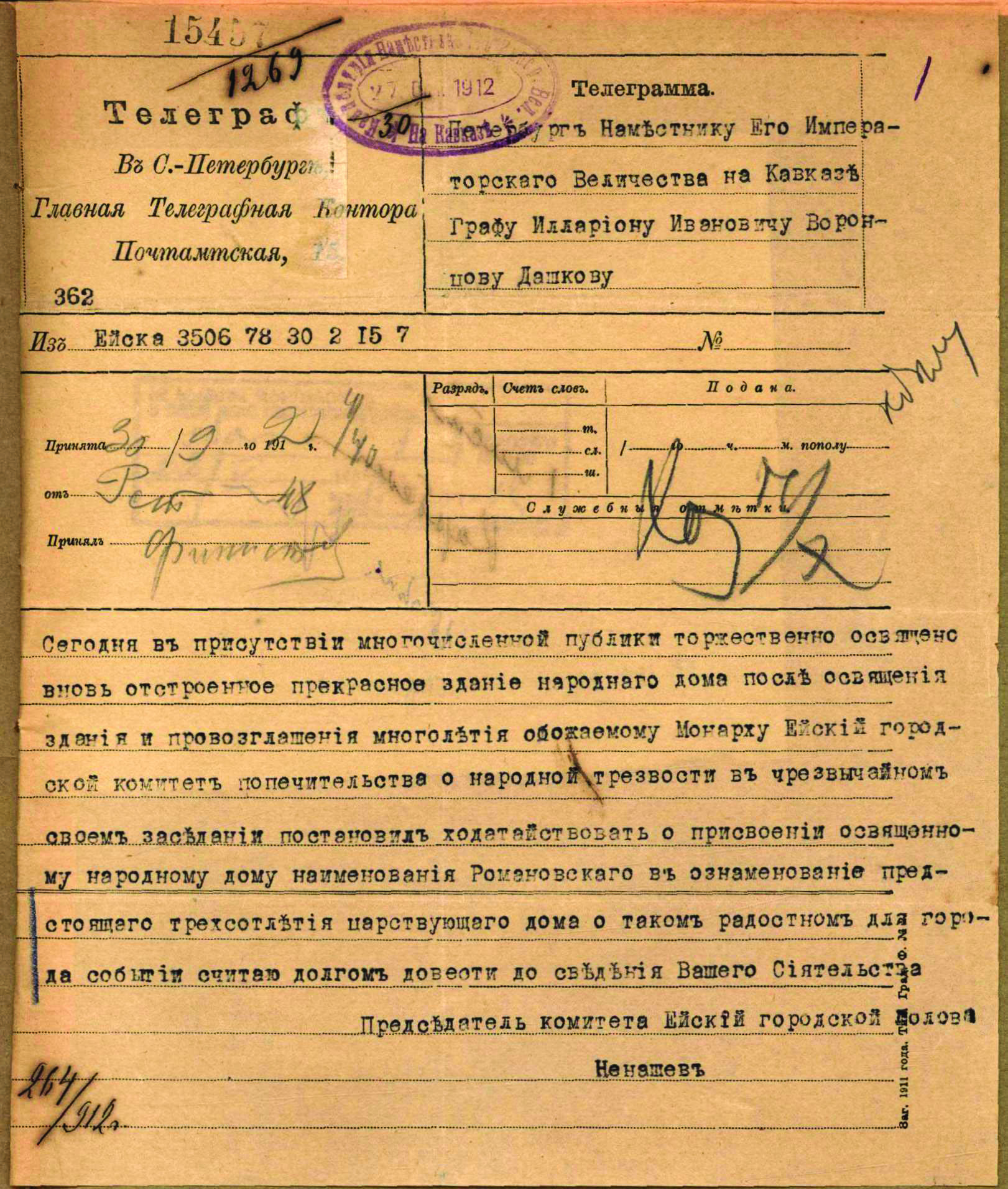

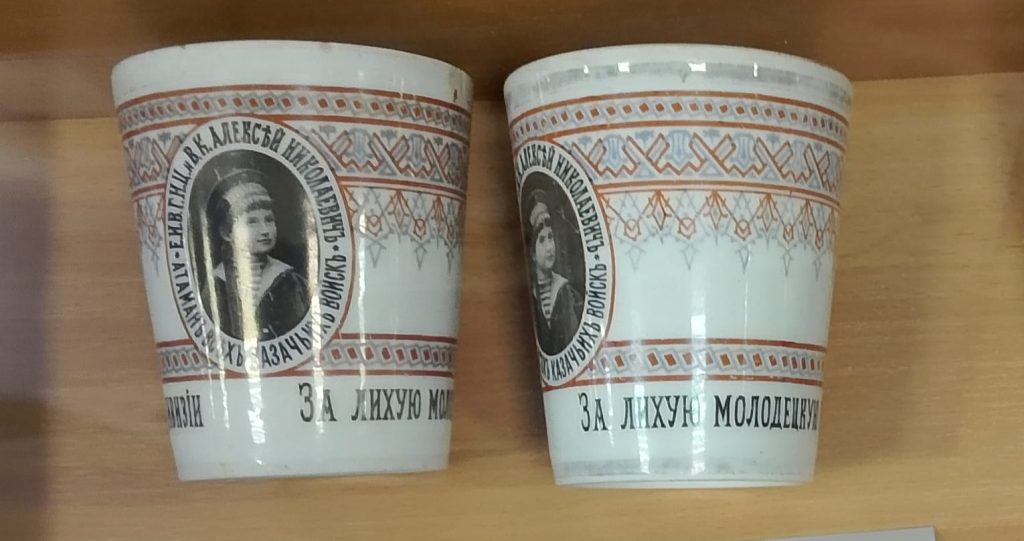

В экспозиции «Из далекого прошлого», где представлены предметы казачьего быта конца 19-нач.20 в, много разнообразной посуды «Товарищества М.С. Кузнецова». Наши посетители всегда с интересом слушают информацию о фарфоровой империи, созданной М.Кузнецовым, рассматривая посуду, когда-то узнаваемую во всем мире. Несмотря на свой возраст, она манит красотой, изяществом, плавностью линий. Экспонаты пропитаны историей, духом минувшей эпохи и кропотливым трудом, работавших над их созданием мастеров.

Сегодня я решила посвятить свой рассказ выдающемуся предпринимателю Российской империи «фарфоровому королю» Матвею Кузнецову (2 августа 1846 — 9 февраля 1911 — крупный русский купец и предприниматель, из рода старообрядцев Кузнецовых). Считаю, что эта тема довольно интересна, а для молодых активных людей актуальна: как можно имея собственное дело, используя острый ум, деловую жилку, терпение и упорство в достижении цели — достичь высот. А образец для подражания — Матвей Кузнецов, которому удалось монополизировать в конце 19-начале 20в. весь внутренний российский рынок, опрокинуть владычество иностранцев, да ещё и наладить сбыт своего фарфора даже в Китае, где, собственно, он и был изобретён!

Свой бизнес Матвей получил от своего отца, талантливого предпринимателя Сидора Терентьевича Кузнецова. Обучение он прошел в коммерческом училище в Риге, куда отправился в 15 лет, на Рижском заводе набирался опыта, узнавая все премудрости изготовления фарфора и учился искусству управления. А с 1867 года, уже после смерти отца, возглавил самостоятельно бизнес. Он выкупил за бесценок много разорившихся российских предприятий, в том числе знаменитый фаянсовый завод Ауэрбаха, а также приобрел завод с мировой славой — завод Гарднера(согласно договора новый хозяин имел право ставить на изделиях, вывесках, счетах герб и фирменный знак завода «Гарднер», его награды и медали). Отныне слава Гарднера перешла М. Кузнецову. Ко второй половине XIX века М.С. Кузнецов имел 18 предприятий в Российской империи, среди них 8 фабрик, заводы в Дулево, Кузнецово, Будах Харьковской губернии, селе Елавлянке Черниговской губернии, в деревне Песочная Калужской губернии. В 1889 году организовал «Товарищество производства фарфоровых, фаянсовых и майоликовых изделий М. С. Кузнецова», правление которого располагалось в Москве.

Славились не только отменный кузнецовский фарфор, фаянс, опаловая столовая и чайная посуда, но и терракотовые фигурки, вазы, великолепные изразцы для печей, расписанные со строгим соблюдением стиля древнерусских рисунков.

Так вот, Матвей Сидорович не просто продолжил дело своего отца и деда, а вывел его на качественно новый уровень — значительно увеличил мощности заводов, доставшихся ему по наследству, приобрел новые, расширил ассортимент, рынки сбыта, успешно конкурировал с зарубежными производителями фарфора. Матвей Кузнецов имел 15 постоянных торговых центров в Петербурге, Москве, Одессе, Харькове, Варшаве; торговал на двенадцати российских ярмарках, а также в Персии, Турции, Афганистане, Монголии и других азиатских странах, вытесняя европейский фарфор.

Кузнецов оснащал свои заводы паровыми машинами, электрифицировал цеха заводов, внедрял механические линии по изготовлению и раскраске посуды, стремясь внедрить все последние достижения. В 1910 году французская фирма «Фор» выпустила автоматы для формовки чашек с толстыми стенками. Кузнецов тут же купил эти машины и установил в Дулево, а затем в Гжели. Дулёвский завод перед Первой мировой войной стал по своему техническому оснащению одним из лучших в Европе.

Матвей Кузнецов выпускал посуду для представителей разных слоев общества с разными доходами, что позволило войти его продукции в каждый дом: крестьянам предназначался товар дешевый, горожане скупали сервизы средней цены, но по росписи похожие на дорогие «дворянские». Для богатых предлагали посуду, покрытую изнутри сплошь золотом — «золотое нутро», или наполовину — «полунутро». Выпускалась посуда и «трактирная», и для ресторанов.

Кузнецов очень трепетно относился не только к качеству товара, но и к их художественной ценности, уделяя большое внимание росписи. Некоторых мастеров он специально отправлял учиться в Строгановку, полностью оплачивая их расходы на обучение. На заводах Кузнецова одновременно существовали два стиля росписи фарфора—подражание западноевропейским «машинным» образцам и традиционная ручная роспись. Живописцы Гжели традиционно расписывали посуду кобальтом, украшая ее крупным розаном, реже — мелкими цветочками. Самобытная «Дулёвская агашка» имела яркие розаны, нанесенные на фарфор пальцем вместо кисти(имя Агафья было самым распространенным среди мастериц; «агашками» называли их рисунки). Цена вручную разрисованных молочников и соусников в те годы была по карману даже простому горожанину. А теперь в лавках антиквариата за дешевую когда-то кузнецовскую посуду коллекционеры отдают десятки, а то и сотни тысяч рублей. Он приглашал для работы и знаменитых русских живописцев. Кузнецов тесно сотрудничал с художником Михаилом Врубелем.

Фарфорово-фаянсовая империя была на самом пике своего развития именно при Матвее Сидоровиче, а кузнецовская посуда была признана лучшей не только в Российской империи, но и получила мировое признание. «Фарфоровый король» к концу 19 столетия контролировал две трети фарфоро-фаянсового рынка Российской империи. Свой товар он реализовывал в Англии и Голландии, в их колониях, в азиатские страны.

Предприятие Кузнецова получило от императорского двора право использовать на своих изделиях символ государства – изображение двуглавого орла. Предприниматель имел множество наград за заслуги перед Отечеством: ему был пожалован орден Св. Станислава 3 степени, орден Св. Анны 3 степени, Высочайшие благодарности и как лучший удостоился почетного звания «Поставщика Двора Его Императорского Величества». Ну, а свидетельство мировой славы — это золотые медали на Всемирных выставках в Париже, «Гран-при» на выставке в Реймсе и Льеже. А еще он был награжден орденом Бухарской звезды, французского Кавалерского Креста и орденом Почетного легиона.

Матвей Кузнецов оставил о себе добрую славу благотворителя, как и многие российские предприниматели того времени: на его деньги строились больницы, училища, церкви, молитвенные дома, родильные дома, приюты, открыто несколько столовых для бедных.

Память об этой удивительной династии не угаснет. Кузнецовы всегда показывали, что их товар – именно российский, и даже когда в России существовала практика ставить на посуде клейма известных зарубежных производителей, чтоб продать ее подороже. Ну, а посуду фабрики Кузнецова до сих пор можно встретить в домах не только россиян, но и жителей Азии и стран Европы.

Ознакомиться с ценными экспонатами «Товарищества Матвея Кузнецова» можно в Ейском районном краеведческом музее. Мы бережно храним дошедшие до наших дней изделия кузнецовских фабрик и с гордостью покажем их вам! Приглашаем посетить наш музей и увидеть бесценные экспонаты своими глазами.

Светлана Ананко, научный сотрудник Ейского районного краеведческого музея